【历史文化】谁,创建了成都城?

谁,创建了成都城?

仙人掌 杨若虚

成都城市建设的原点,始于两千三百多年前秦国对蜀国的征服。据《史记·秦本纪》记载,“九年,司马错伐蜀,灭之”,秦惠文王九年(公元前316年),司马错率领秦军南下,灭掉了蜀国,将蜀地纳入秦国的版图。在这片新征服的领地上,待局势平稳之后,秦人开始了修筑成都城的行动。

东晋《华阳国志》记载:“五年(公元前310年),惠王二十七年(公元前311年),仪与若城成都,周回十二里,高七丈”,这是最早明确建城时间和人物的文献记录,不过同时出现了“周赧王五年”和“秦惠文王二十七年”两个不同的修建时间。对于这样一个奇怪的问题,任乃强等前辈学者指出可能存在旁注误入正文或蜀地文献纪年有差异的情况。幸运的是,这两个纪年仅仅相差一年,所以在这个问题上不用过多纠缠,可以采信更早的秦惠文王二十七年,也就是公元前311年作为成都城市的时间起点,这也是目前学界的主流观点。

本文重点探索的是“仪与若城成都”这个问题,即成都这座城市的缔造者究竟是谁?是张仪与张若的合作,还是其中一人,抑或另有他人。关于这个成都建城历史上首当其冲的问题,其重要性不言而喻。但遗憾的是,前辈学者由于时代条件的限制,未能针对张仪、张若的疑点信息进行深入研究,而是大多依循了《华阳国志》的说法。因此本文所做的是前无古人的工作,在全新的领域进行探寻,力求结合更多先秦文献和出土文物等材料,恢复出当时蜀地特定阶段的历史面貌,从而小心翼翼地为成都这座城市展开一张湮没千年的“出生证明”。

一、建城的人是张仪吗?

张仪本是魏国人,早年师从鬼谷子,后游历于楚国、赵国,不被重用,愤而入秦,以“连横”之策被秦惠文王重用,曾两度出任秦相。秦国伐蜀时,张仪正担任秦相,按道理在伐蜀过程中应发挥非常重要的作用,但恰恰相反。当时曾爆发了著名的“张仪、司马错论伐蜀”。《史记·张仪列传》中记载了此次激辩,张仪瞧不起蜀地,认为是“西僻之国而戎翟之伦也”,主张出兵“伐韩”,从而“挟天子以令于天下,天下莫敢不听,此王业也”。不过司马错对蜀地的战略价值却有着很高评价,认为“得其地足以广国,取其财足以富民缮兵”,反对张仪的行动,认为会背上“不义之名”。最终司马错以自己全局性的思维和独到长远的眼光,打动了秦惠文王,成为伐蜀的主力。至于张仪,其在激辩中被打脸后,自然在此问题的决策上应该也就靠边站了,所以《史记》中的“秦本纪”和“太史公自序”,都只有“司马错伐蜀”,并没有张仪的名字。

然而《史记·樗里子甘茂列传》中记载,秦相甘茂为劝说秦武王伐韩,说过一句“始张仪西并巴蜀之地,北开西河之外,南取上庸,天下不以多张子而以贤先王”,这是“张仪伐蜀”说法的源头。甘茂为达到自己目的,大肆吹捧其恩师张仪的功绩,言语中有罔顾事实的错误提法,从此就开始传播。不过该问题并非笔者第一个发现,早在东汉时期高诱所注《战国策》中就有对甘茂的质疑:“按甘茂传云:‘张仪西并巴蜀’。当仪与错议不同,故纪、表并言‘错定蜀’,而茂传之言如此,何也?”高诱根据《秦本纪》《太史公自序》,以及“年表”等记录司马错伐蜀的直接材料,批驳了甘茂的口头吹嘘说法。但甘茂这个“错误”对后世影响甚广,扬雄《蜀王本纪》和常璩《华阳国志》均未加甄别就使用了“张仪、司马错伐蜀”的表达,殊不知张仪压根儿就没来过蜀地。

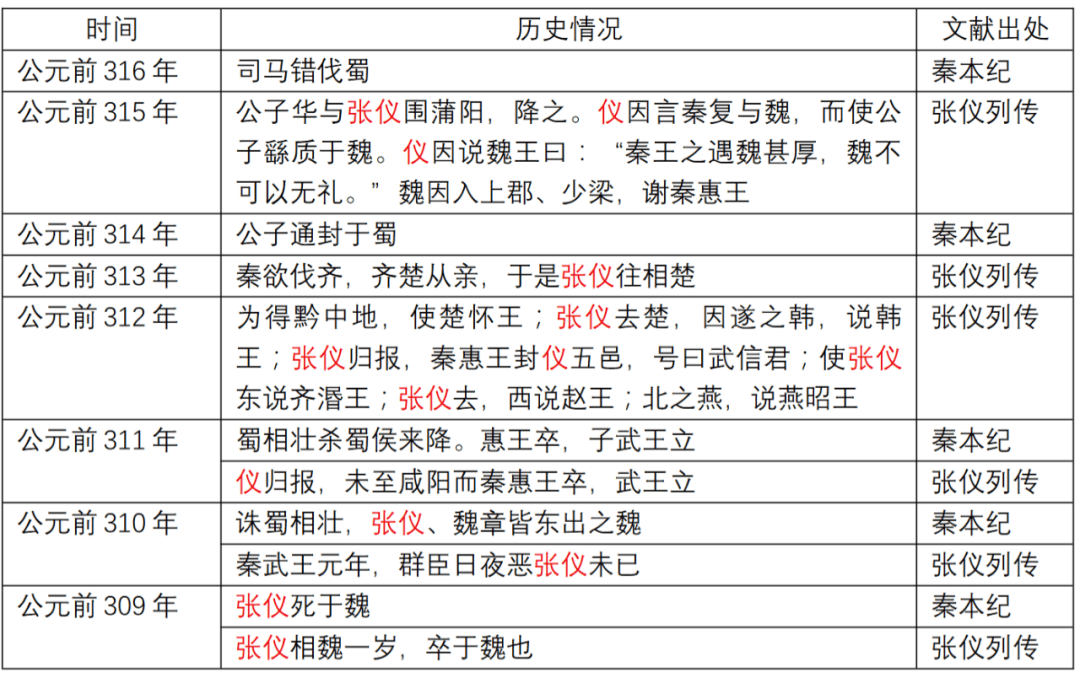

张仪很忙,在忙他的“连横”大业,不仅没参加伐蜀,更没时间来指挥成都的筑城工程。张仪的活动情况主要记载于《史记》中《秦本纪》和《张仪列传》,从中梳理伐蜀到建成都城的时间线,列一张简表,看看张仪为什么没机会到蜀地来。

图1 张仪历史活动情况表

从表中可看出,张仪心中所向,仍然是东方诸国。就在司马错伐蜀刚获得成功之时,张仪和公子华进攻了魏国,并通过还地、质子等谋略,取得魏国上郡和少梁的地盘。公元前314年,公子通封于蜀,蜀地进入了封君封国时代,张仪就更不用操心了。关于这方面的情况留待后文详说。从公元前313年开始,张仪进入了生命中最繁忙时段,先是为破解齐楚联盟,专程前往楚国游说,凭借睿智头脑和出色辩才,竟然还当上了楚相。之后“心怀鬼胎”的张仪借机跑回了秦国,楚怀王发现被骗,引兵攻打秦国,反而损兵折将,丢失丹阳、汉中之地。不久为了满足秦王对楚国黔中之地的觊觎,胆大包天的张仪再度入楚,通过巧计消除了楚王对自己的忌恨,重新受到礼遇。此时恰巧“合纵抗秦”主导者苏秦去世,张仪认为自己主张的“连横”战略生逢其时,于是劝说秦王以“连横”破“合纵”,一口气游说楚、韩、齐、赵、燕等国,大获成功,期间还被秦王封为武信君,食邑五地,迎来其人生高光时刻。不过盛极必衰,就在张仪游说列国结束之后,返回咸阳的路上,传来了秦惠文王去世的消息。

张仪最大支持者的离世,新的秦王登基后,群臣对张仪的诽谤气焰炽涨。这一年,正是修建成都城的公元前311年。张仪意识到自己彻底失势,于是脚底抹油,又略施计谋,让秦王礼送其到魏国,还做了一年时间的魏相,最终于公元前309年去世。

回顾张仪生命中的最后的8年时间,他一心扑在“连横”事业上,以东方诸国为谋取重心,活动轨迹遍布其间。而对于秦国南面的蜀国地区,除了与司马错在伐蜀问题上有“激辩”之外,没有任何涉及蜀地或成都的活动情况记录,因此,可以确定其与成都城的营建无关。

二、建城的人是张若吗?

再来说张若,这是一个神秘人物,他首次在历史上出现,也是唯一一次,就是在《史记·秦本纪》中,“三十年,蜀守若伐,取巫郡及江南为黔中郡”。这条记录讲述“蜀守若”在秦昭襄王三十年(公元前277年)征伐楚国,占领其巫郡和江南地。

关于这个“蜀守若”,在先秦文献里没有更多记载,蜀地的早期治理和官员任职情况到底是个什么情况,相信扬雄和常璩也是无从知晓,他们只能凭借史料仅见的一个“蜀守若”,让他去介入重大历史事件,从而形成蜀地早期历史记录。

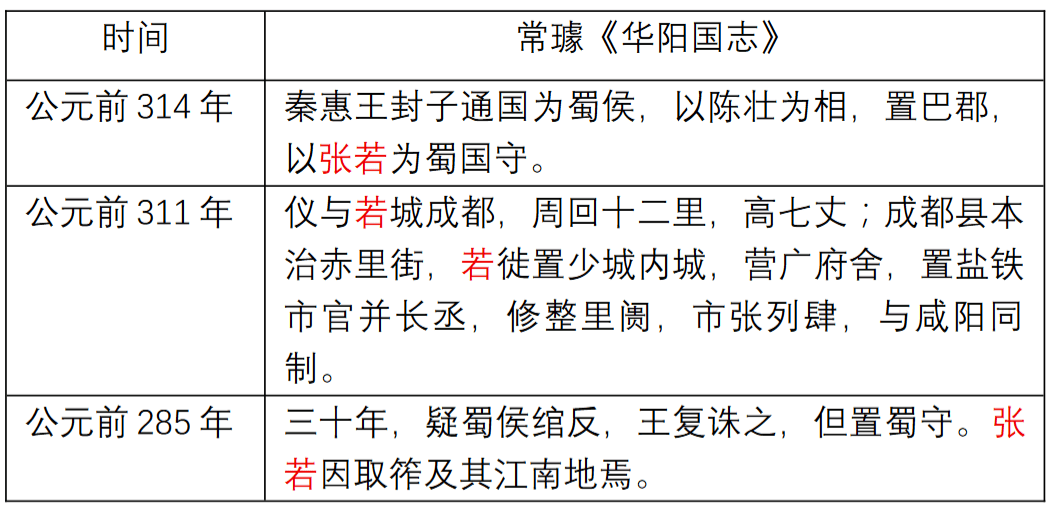

图2 《华阳国志》记载张若历史活动情况表

从《华阳国志》记录的时间上计算,公元前314年至公元前285年,张若任职蜀守长达30年,如果算至《史记》记录的公元前277年蜀守张若出征楚国,他的任职期达到了匪夷所思的38年,况且理论上这还不是卸任时间点,最终结果可能会超过40年。可见张若任蜀守时间跨度之长,早期蜀地成了他一个人的舞台,这在中国地方官员任职历史上都找不到先例,所以该说一直以来倍受学界的质疑。

幸运的是,随着秦国行政治理体系研究的深入和先秦出土文物的增多,让今人看到了更多的历史细节。关于“蜀守若”的问题,逐渐变得清晰起来。

秦人的封君封国制度

战国时期秦国治理上实行的郡、国制,即郡县制和封君封国制的并行体系,在不同区域有针对性的设置对应治理体系。郡县制下一郡之长为“郡守”,《汉书·百官公卿表》:“郡守,秦官,掌治其郡,秩二千石”,前文中“蜀守若”指的就是蜀郡郡守张若。

秦国以郡县制名闻天下,而其封君封国制就不太为人熟知了。战国时期周王室实力已经衰弱到极点,无力影响诸国,于是各国君主纷纷“称王”,否定掉只能周天子使用“王”称号的权威。《史记·六国年表》:“十三年,四月戊午,君为王”,秦惠文君在公元前325年也决定改称秦惠文王,成为秦国历史上第一个“王”。由于采用了与周天子同等的“王”号,秦王也能像周天子一样名正言顺分封诸君诸侯,赐封贵族子弟和功臣,形成与郡县制并行的诸侯国体系。如《史记·秦本纪》:“十六年,左更错取轵及邓。封公子市宛,公子悝邓,魏冉陶,为诸侯”,秦惠王十六年(公元前291年),秦王把司马错新征服的地区一口气赐封了三个诸侯国,公子市为宛侯;公子悝为邓侯;魏冉为陶侯。回头再看公元前316年司马错伐蜀,秦王把新征服的蜀地封给公子通,公子通从而成为第一代蜀侯,这样的剧情可谓一模一样。

根据先秦材料统计,终战国之世的254年中(从公元前475至前221年),战国诸雄先后封君见于记载的有百余人,有时间可考的八十八人。通过对他们的研究,从中得以看清封君封国制度的风貌。

一是封地的大小。古人常说“万户侯”,如君、侯级别的人物,封地都不会太小。文信侯吕不韦领有蓝田十二县、洛阳十万户、河间十五城。楚国封春申君淮北地十二县,后又改封于吴国,《战国策》说春申君有“百里之封”。《吕氏春秋·诚廉》记载齐国田婴的封地薛,也有方圆百里之大。

二是封君有相对独立的统治权。正如颜师古在《汉书·高帝纪》所注的名句“爵高有国邑者,则自君其人”,封君在其封国封邑内有最高统治权,并设置完整行政结构进行治理,行政职官有相邦、舍人、徒属、用事者、食官、私官等等。其中最重要者就是相邦,也称为“相”,原则上由秦王任命。正所谓“郡有郡守,国有国相”,在封国之中,相邦就成了权力仅次于封君,统治众官的人物,这也就是《华阳国志》里“秦惠王封子通国为蜀侯,以陈壮为相”的来由。蜀侯身边的蜀相陈壮,正是因为权重一时,才有可能与蜀侯发生矛盾,最终酿下蜀国内乱,“陈壮反,杀蜀侯通国”。

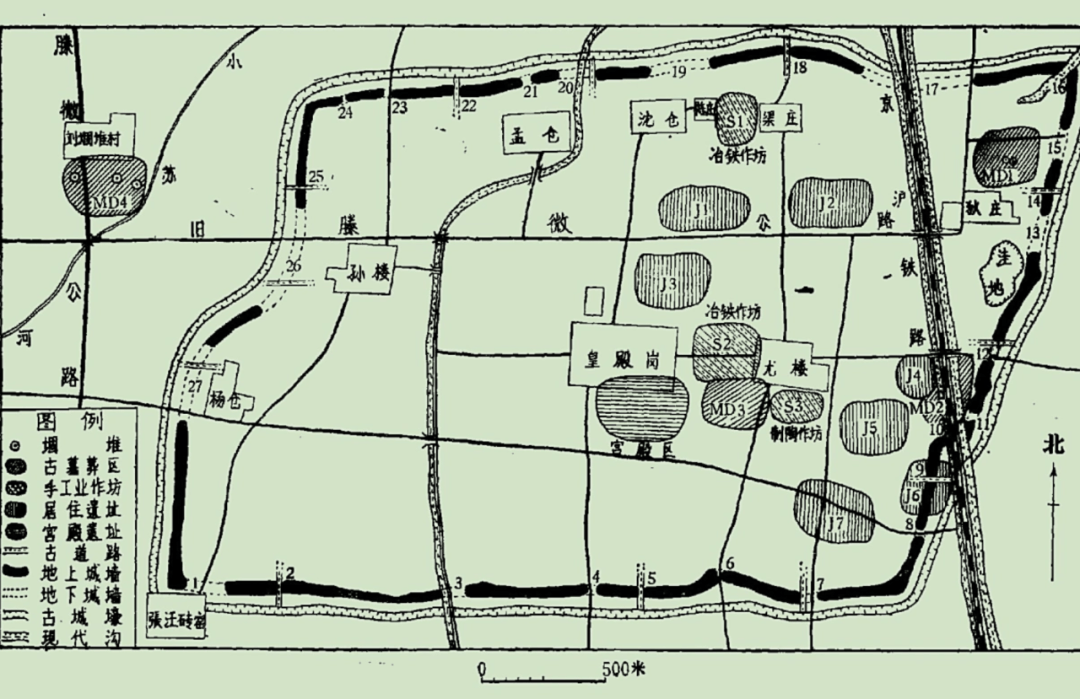

三是封君在封国内筑城建都,营造官舍,开设工坊,打造一个城市的基本形态。《史记·春申君列传》:“春申君因城故吴墟,以自为都邑”,春申君在其封地,原吴国地盘内,依循吴国被楚国摧毁的旧都遗址,筑修了自己的都邑。后来司马迁为写《史记》曾经参观过此城,写下了“吾适楚,观春申君故城,宫室盛矣哉!”《韩非子·说林》《古本竹书纪年》还记载了梁惠王后元十三年(公元前322年)齐王封靖郭侯田婴于薛,“四月,齐威王封田婴于薛。十月,城薛”,即当年四月赐封,当年十月就开始建城。同样道理,蜀侯作为蜀地的封君,在封地内筑城建都自然是分内的事情。成都城修建与薛城仅相差11年,因此考古出土的薛城遗址具有一定的参考价值。

图3 山东薛城遗址考古图(图源:薛国故城勘查和墓葬发掘报告)

四是封君还拥有军事、经济等重要权力。封君有邑兵作为保护封地的武装力量,《史记·商君列传》:“走商邑,与其徒属发邑兵北出击郑”。一些声势显赫的封君还养有为数众多的能替自己舍死拼命的门客,《史记·平原君列传》:“得敢死之士三千人”,《史记·魏公子列传》:“乃请宾客,约车骑百余乘,欲以客往赴秦军”;封君在经济上安排有管理税赋的专职官员,使得其封国封邑有稳定收入,如《史记·廉颇蔺相如列传》中专门负责为平原君收缴田赋租税的“用事者”,《史记·孟尝君列传》:“孟尝君相齐,其舍人魏子为孟尝君收邑入”,《庄子·外物》监河侯有言到:“我将得邑金”。在经济特权上甚至有的封君还有铸币权,如魏国的山阳布、赵国的武安布与安平布、秦公子市的两甾钱、吕不韦的文信钱、秦长安君的长安钱等等。关于封君各种权利还有不少,这里不再赘述。

五是封国的终结形式。《史记·穰侯列传》:“穰侯卒于陶,而因葬焉。秦复收陶为郡”,穰侯死后,秦王将其封地收回,归于郡县体系。从这里可以清楚看到,封君封国制和郡县制是两个不同的管理体系,两者不可混为一谈。就蜀地而言,秦封蜀国由蜀侯和蜀相管理,而后来成立的蜀郡,则是郡守进行管理,同一时期同一区域出现两套管理班子的情况是不存在的。但《华阳国志》里“秦惠王封子通国为蜀侯,以陈壮为相”,同时又“以张若为蜀国守”,这里就出现了明显的管理体系上的矛盾,这个错误源自作者常璩对先秦情况的不了解,既混淆了封国和郡县制的概念,也没搞清国相与郡守的区别,把跨越几十年的人物和事情写在了同一个时间点上。

蜀地在司马错进驻之后,经历了短暂的军事管理阶段,继而进入了封国阶段,先后有秦王室的公子通、公子恽、公子绾三任蜀侯。《华阳国志》:“疑蜀侯绾反,王复诛之,但置蜀守”,可见最后一任蜀侯公子绾被诛杀后,封国阶段结束,成立了蜀郡,这才出现了蜀守。

通过前文历史证据和逻辑论述,可以看到无论是张仪还是张若,都没有可能参与早期蜀地的城市建设工作。关于《华阳国志》里的记载“仪与若城成都”之说,可能需要重新认识。

《华阳国志》是本什么样的书

东晋·常璩编纂的《华阳国志》被认为是中国现存最早的地方志专著,记载了从远古至东晋穆帝永和三年(347年)今西南以及陕甘鄂部分地区的山川地理、物产资源、经济文化、历史人物与民族关系的丰富内容,具有多方面的史料价值。

关于该书的编写材料来源,常璩在第十二卷的“序志”写道:“考诸观纪,先宿所传并南裔志,验以汉书,取其近是,及自所闻,以著斯篇”。也就是说,常璩考察民间材料的方式,就是将其与正史进行对照,验证真实与否,同时还收录了自己听到的一些传闻故事,这样的编撰方式自然会存在不少谬误信息。对于先秦时期的蜀地往事,常璩就更没办法了,故大量传说都采自早期的扬雄《蜀王本纪》。这些充满奇异神话的内容,让他也感到很是无奈。在收录进书的同时,对诸如“石牛道”的开通、“鳖灵尸化西上成蜀帝”、“苌弘之血变成碧珠”、“杜宇之魄化子鹃”、“蚕丛至杜宇三千岁”等等传说,一一进行了批驳。

虽然常璩对旧材料有许多不满,用心去筛选文献材料,但《华阳国志》在人名、时间、事件内容方面的错误随处可见。前辈任乃强先生著有《华阳国志校补图注》,力图使其完善,更符合史实,不过也难以圆满。这里披露一个《华阳国志》闹的大乌龙,前人未曾识过,以此加深读者体会。

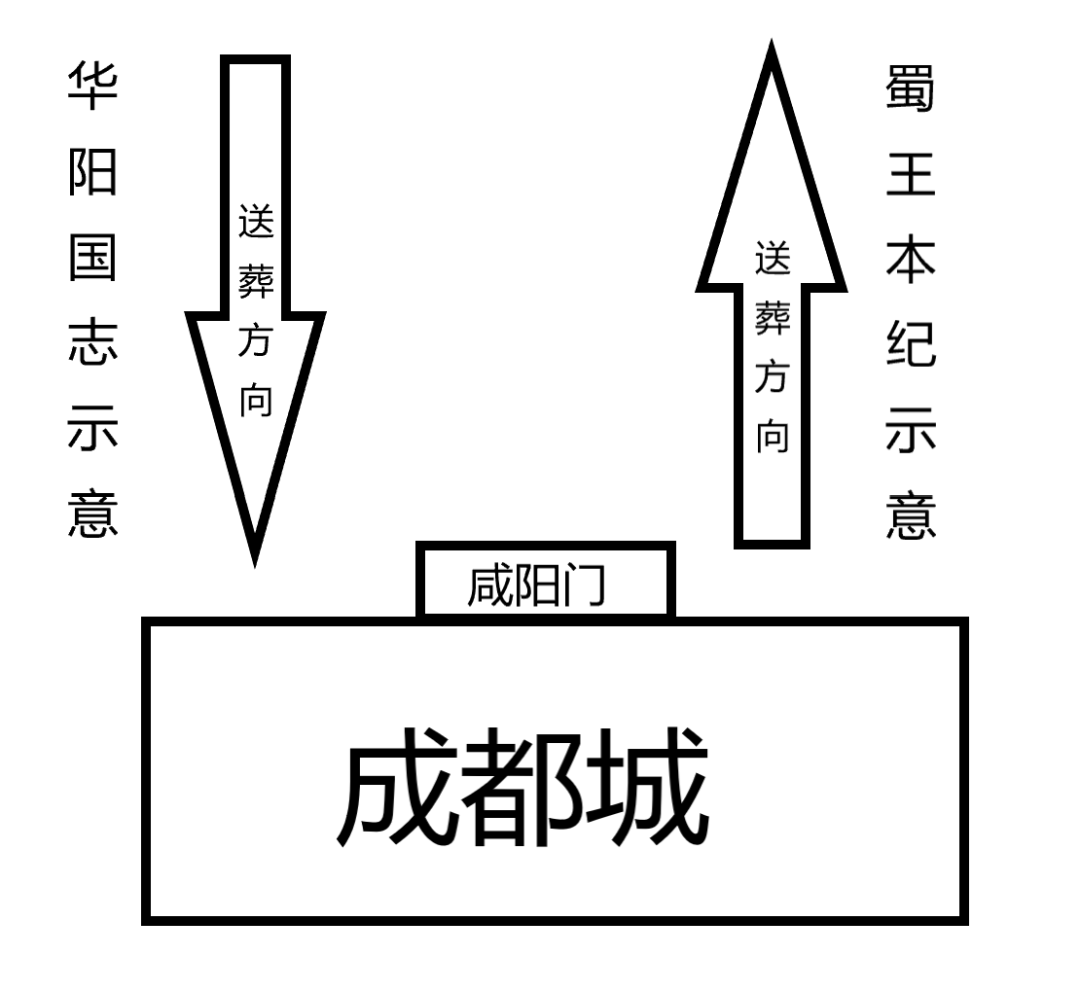

书中载:“……文王大怒,遣司马错赐恽剑,使自裁。恽惧,夫妇自杀……蜀人葬恽郭外……闻恽无罪冤死,使使迎丧入,葬之郭内。初则炎旱三月,后又霖雨七月,车溺不得行,丧车至城北门,忽陷入地中,蜀人因名北门曰咸阳门”,此段讲述蜀侯公子恽含冤而死,先葬于城外,平冤之后准备迁葬于城内,因遇连月大雨丧车陷入成都北门地中。这段历史故事怪就怪在所说的蜀人以此事把北门命名为咸阳门。《蜀王本纪》中是这样记载的:“秦王诛蜀侯恽,后迎葬咸阳。天雨,三月不通,因葬成都”。原来蜀侯公子恽作为秦王室贵族,死后当然要葬回咸阳,因遇连月大雨被迫只能埋在成都。而送葬回咸阳,必定要走北门出成都,因此把北门命名为咸阳门,这才符合思维逻辑。

图4 《华阳国志》闹的大乌龙

通过对这个说法前因后果的了解,我们知道《华阳国志》在历史事件的一些陈述上或许只能是个大体框架。张仪和张若,两位相差三四十年的人物被常璩扯在一起来修成都城,无疑是“关公战秦琼”。因此在材料使用上要具体问题具体分析,切不可盲从。

更多“蜀守”的出现

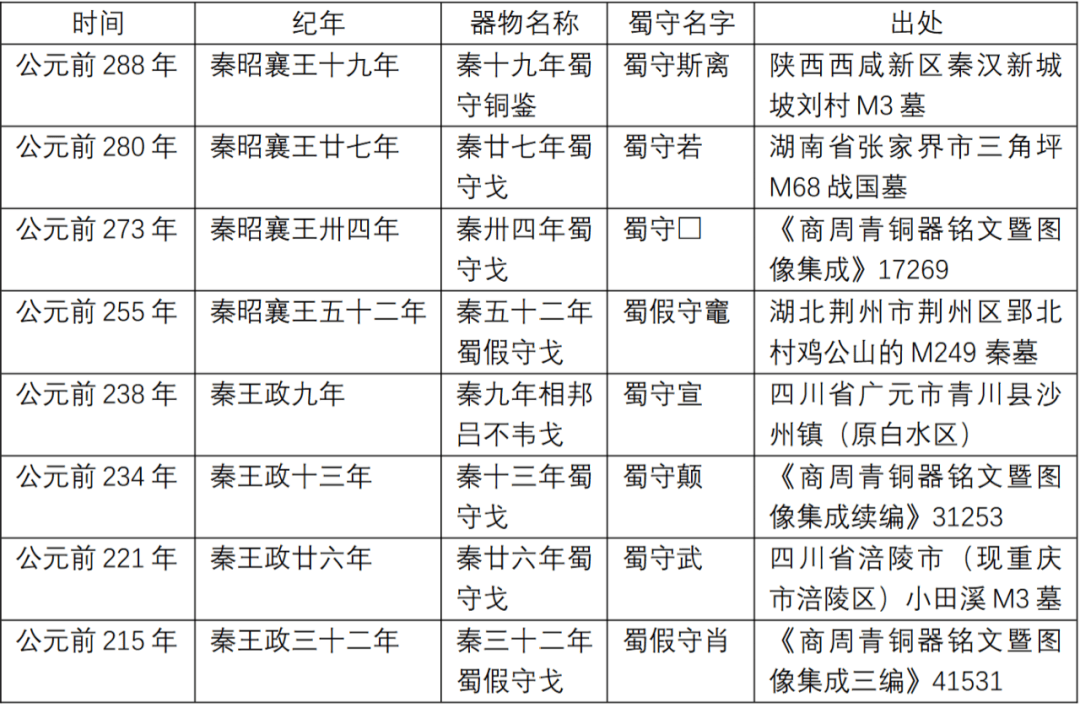

随着考古出土文物的不断增加,越来越多的蜀守名字被发现,蜀守张若不再孤独。从这些青铜文物上的铭文,可知张若是真实存在的一个蜀守,但并不是蜀郡的第一个蜀守。1986年湖南省张家界市三角坪M68战国墓葬出土了一件青铜戈,铭文有“廿七年,蜀守若”字样,这与《史记》记录的“三十年,蜀守若伐”能够相互印证。2017年陕西西咸新区秦汉新城坡刘村M3墓出土一件青铜鉴,铭文有“十九年,蜀守斯离”字样,该铭文记录早于蜀守若青铜戈八年时间,可知蜀守若之前还有一位蜀守斯离。

图5 “蜀守斯离”青铜铭文(图源:陕西咸阳考古队)

如果将目前所有出土发现的蜀守名字梳理出来,会看到蜀守的更替十分符合当时官员任免的节奏,每过一定年份就会进行更换,况且暂时还没能发现所有蜀守的名字,一旦全部罗列出来,相信是一个数量不少的蜀守群体。遗憾的是,扬雄和常璩等古代撰书者由于没机会接触这些文物材料,就只能盯着《史记》里唯一可见的“蜀守若”大作文章,把成都城市早期建设功绩全部推到他身上,导致谬误信息广泛传播。客观讲这些错误都是情有可原,值得原谅的。

图6 已发现青铜铭文“蜀守”列表

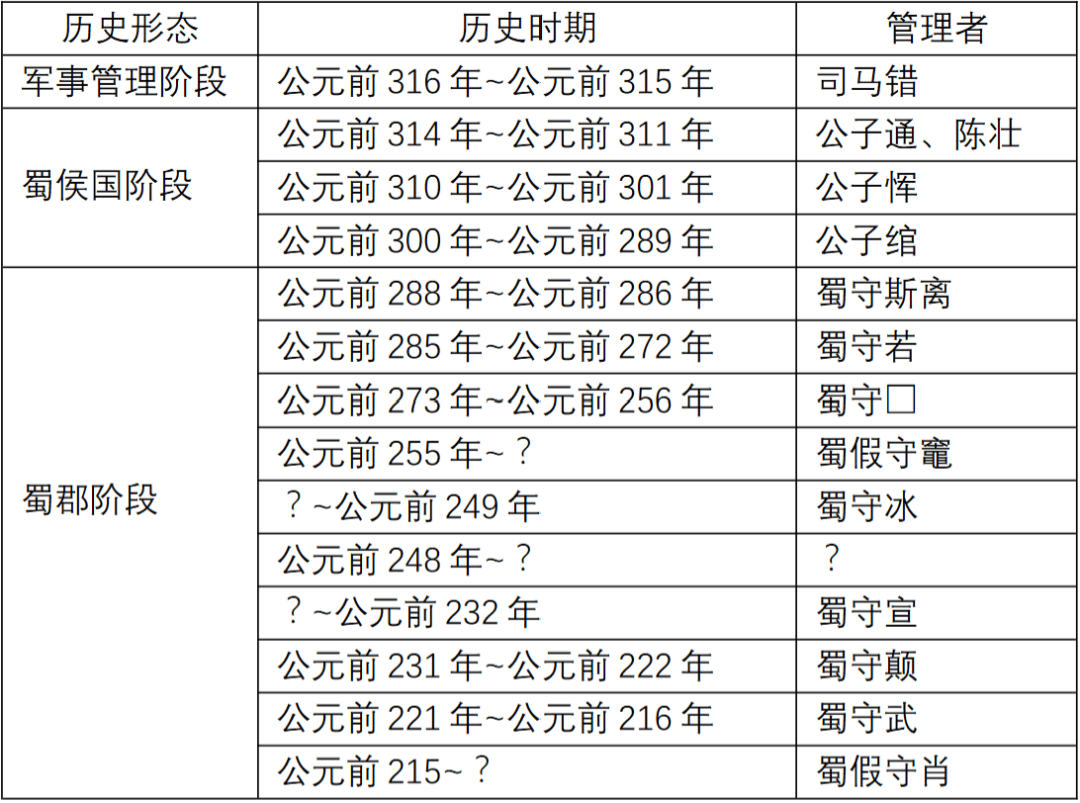

成都先秦历史的复原

行文至此,我们对蜀地在秦人到来之后发展的历史轨迹,已经有了大概的轮廓,即先后经历了司马错领导的军事管理阶段、秦公子掌控的蜀侯国阶段、蜀郡郡守管理阶段,对于这一百年的历史,可以试着做一个大致的编年表,复原成都先秦历史。

图7 先秦时期蜀地编年表

关于拟出的这张成都先秦历史复原表,有几点需要说明:

1.表中的具体时间以正史《史记》为准,辅以《华阳国志》作为参考。各蜀守任职时间以青铜铭文上的纪年作为基准,相互接续。由于全部蜀守未能考证齐全,因此编年表的细节还需要将来更多材料证据进行完善。

2.军事管理阶段以司马错牵头驻守,采自《史记·太史公自序》:“于是惠王使错将伐蜀,遂拔,因而守之”,证实司马错是有驻军行为的。即便《史记·张仪列传》有“贬蜀王更号为侯”,也只能说明两个意思,一是有可能保留开明王朝贵族后裔的头衔为“侯”,但其权力肯定要受限于秦人。二是蜀国降级为侯国,在对秦贵族封国时,最多只能赐封为蜀侯,而不能僭越称王。从这两个意思上都不能否定掉军事管理阶段司马错的主宰权。

3.蜀郡成立时间在封国阶段结束之时,《华阳国志》记录最后一任蜀侯公子绾被诛杀是公元前285年,而“蜀守斯离”青铜铭文纪年是公元前288年,两者出现矛盾,因此不采信《华阳国志》的时间记录。

4.《华阳国志》:“周灭后,秦孝文王以李冰为蜀守”, 周王朝覆灭是公元前256年,李冰应在此时间之后就任蜀守,具体时间不详。又因出土发现了公元前255年的“蜀假守竈”铭文,所以将蜀守冰排在其后面位置。

5.“假守”一词,目前学界认为是代理郡守。“□”不是具体名字,表示未能识读出铭文。

三、成都城真正的创建者

在司马错军事管理阶段结束后,蜀地环境逐渐平稳,秦王赐封公子通为蜀侯,对封地进行管理。按道理此时公子通就应该有建造成都城的举动,或许已经有了开始的建设工作,但由于公子通和蜀相陈壮之间的矛盾日益升级,许多事情无暇顾及,工程也殆停滞歇。《史记·秦本纪》记载:公元前311 年,“蜀相壮杀蜀侯来降”,两人矛盾最终以惨烈方式收场。“国不可一日无君”,秦王又赐封了公子恽为蜀侯,继续管理蜀国封地,因此公子恽应为修建成都城的唯一人选。《华阳国志》在公子恽赐封时间上写作“周赧王七年(公元前308年)”,这点应是时间谬误,因为就在同一本书里,公子恽于周赧王十四年自杀后,十五年公子绾就任了蜀侯,封君在任免继承时间上应该是接续的,不会出现封地没有管理者的情况。

对于公子恽的开创功绩,并不是完全无迹可寻。《华阳国志》:“为蜀侯恽立祠。其神有灵,能兴云致雨,水旱祷之”,《蜀王本纪》:“秦王诛蜀侯恽,后迎葬咸阳。天雨,三月不通,因葬成都。蜀人求雨,祠蜀侯必雨”,拨开这些神秘传说的迷雾,我们看到的是先秦时代成都老百姓唯一祭祀的一位保护神,就是公子恽,这是一个特别需要注意的情况。无论是张仪、张若,还是公子通、陈壮等有可能修筑成都城的权力人物,但却没有得到老百姓的认可和祭祀。而百姓祭祀公子恽,也绝不仅仅是因为其人冤死,就去立祠纪念,他一定为成都做过丰功伟绩,福泽众生,才能受此待遇。许多年以后,另一位为蜀地作出巨大贡献的蜀守李冰,也受到了蜀地百姓至高无上的崇敬,修祠立庙进行纪念,其中逻辑如出一辙。

和公子恽有类似经历的春申君,被楚王封于吴国旧地之后,修建了气势雄伟的姑苏城,被当地百姓奉为城市保护神,建造春申君祠庙专门加以祭祀。唐代陆广微《吴地记》:“城隍庙,其初春申君也”,宋代龚明之《中吴纪闻》:“姑苏城隍庙神,乃春申君也……因城故吴墟以为都邑”,宋代范成大《吴郡志》:“春申君庙,在子城内西南隅,即城隍神庙也”。春申君惠泽江东大地,同时也被称为“上海城市之父”,上海有个简称就叫“申”。2002年9月,上海申博成功的欢庆晚会上高唱的第一首歌就是《告慰春申君》。

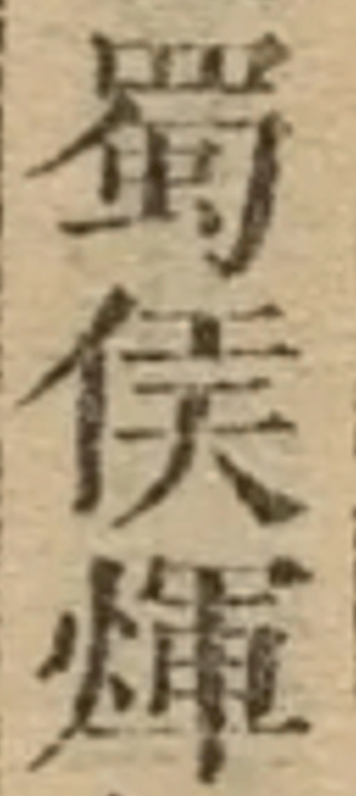

相对于春申君的风光无限,公子恽在如今的成都地区无人知晓,第一次瞧见可能还会读错他的名字。不过这名字的确还真是错的,因为他不叫“恽”(yùn),《华阳国志》抄错了他的名字,《史记》里写作“煇”,读“huī”。

图8 蜀侯煇(图源:史记)

作为成都这座城市的创建者,“公子煇”的功勋业绩不应该被历史所遗忘。两千多年前的成都老百姓把他作为城市的保护神,修祠供奉,护佑成都大地风调雨顺,邦泰民安。今天的我们更要记住这个名字,作为“成都城市之父”,是他在这块土地上开启了成都城市的画卷,写下了一张属于成都的真实的“出生证明”。

参考资料:

1.《史记》《华阳国志》《蜀王本纪》《古本竹书纪年》《战国策》《汉书》等古籍。

2.吴溟,《“十九年蜀守斯离”铜鉴相关问题考》,中国文字研究,2022(01)。

3.崔建华,《秦统一进程中的分封制》,陕西师范大学学报,2017(01)。

4.李春利,《两周时期采邑制度的演变》,中国社会科学出版社,2016。

5.宫衍兴、解华英、胡新立,《薛国故城勘查和墓葬发掘报告》,考古学报,1991(04)。

6.刘泽华、刘景泉,《战国时期的食邑与封君述考》,北京师范学院学报,1982(03)。

来源:巴蜀文史

作者:仙人掌 杨若虚

用户登录

还没有账号?

立即注册